Digitaler Mitschnitt des Workshops Brauchen wir eine (neue) Kriegsethik? (14.6.2024)

Die Einsamkeit Russlands

Leonid Luks, 31.05.2024

Durch seine zerstörerische Außenpolitik sowie durch die Erschaffung einer propagandistischen Parallelwelt, in der die wahren Sachverhalte buchstäblich auf den Kopf gestellt werden, hat Putin Russland innerhalb kürzester Zeit aus der Moderne, zu deren Wesen der permanente Diskurs gehört, quasi herauskatapultiert. In Putins „Mikrokosmos“, der eine Fläche von etwa 17 Millionen Quadratkilometern umfasst, sind Diskurse durch Monologe eines autokratisch herrschenden Amateurhistorikers abgelöst worden, der apodiktisch verordnet, welche Interpretation der russischen und der europäischen Geschichte als „wahr“ gelten soll. So nimmt Russland, zumindest das „offizielle“ Russland, Abschied vom dreihundertjährigen petrinischen Erbe, als der Revolutionär auf dem russischen Thron Russland durch einen Kraftakt in das „Konzert der europäischen Mächte“ eingeführt hatte. Nun kehrt das Land in den vorpetrinischen Isolationismus zurück.

„Einsam stehen wir da in der Welt“

Vergleichbare Prozesse der Vereinsamung hat Russland allerdings in seiner Geschichte schon mehrmals erlebt, dies vor allem kurz nach der Bezwingung Napoleons, als Russlands Herrscher begannen, sich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die europäische Moderne, gegen den „Zeitgeist“ zu stemmen.

Da das Zarenreich zu dem wohl bedeutendsten Pfeiler der im September 1815 gegründeten Heiligen Allianz wurde, galt es vor allem in den Augen der europäischen Liberalen und Demokraten als der wichtigste Rückhalt der „europäischen Reaktion“. Die Unterdrückung des polnischen Aufstandes vom November 1830 durch den Zaren empörte die westliche Öffentlichkeit derart, dass ein „Kreuzzug“ des Westens gegen den „östlichen Tyrannen“ beinahe unvermeidbar zu sein schien. Außerordentlich viel zur Verschlechterung des Russlandbildes im Westen trugen etwa 10.000 polnische Emigranten bei, die sich seit der Niederschlagung ihrer Revolte von 1830/31 im Exil befanden. Beinahe überall, wo gegen Russland gekämpft wurde – im Kaukasus, in Ungarn, in der Türkei –, tauchten polnische Emigranten auf und setzten ihren Kampf gegen das Zarenreich fort. Der Kampf zwischen dem polnischen David und dem russischen Goliath faszinierte die Europäer, wobei lediglich die westlichen Legitimisten mit Russland sympathisierten. Die Zaren selbst empfanden die polnische Herausforderung als beispiellose Bedrohung. So wie heute die Ukraine stellte im 19. Jahrhundert Polen eine Art Obsession der russischen Führung dar. Die russischen Herrscher seien davon überzeugt gewesen, so der englische Historiker A.J.P. Taylor, dass von der Beherrschung Polens die Existenz Russlands als Großmacht abhänge.

Die westliche Russlandfurcht sollte sich insbesondere nach dem Erscheinen des Berichts des Marquis de Custine über seine Russlandreise im Jahr 1839 intensivieren. Russland wurde von Custine als eine nur oberflächlich zivilisierte orientalische Despotie geschildert. Von diesem dem Westen fremden Staatswesen gingen nach Ansicht Custines unabsehbare Gefahren aus. Er war davon überzeugt, dass die Ausdehnung des in Russland herrschenden despotischen Regimes auf ganz Europa und sogar auf die ganze Welt das außenpolitische Endziel des Zaren sei.

In der Flut der damaligen russlandkritischen Publizistik überragte das Werk Custines zwar durch seinen Esprit, seine Thesen waren jedoch im Großen und Ganzen keineswegs originell. So war es nicht die Schärfe der Kritik Custines, die die regierenden Kreise in Petersburg überraschte, sondern die Tatsache, dass diese leidenschaftliche Anklage gegen Russland von einem Konservativen stammte. Dass Russland nach 1815 zu einem Erzfeind der westlichen Liberalen und Demokraten geworden war, daran hatte man sich in St. Petersburg inzwischen gewöhnt. Für die Mehrheit der europäischen Konservativen hingegen stellte das Zarenreich immer noch die stärkste Stütze der legitimistischen Ordnung dar. Custine selbst schreibt, dass es die ursprüngliche Absicht seiner Reise nach Russland war, dort politische Vorbilder zu finden – eine Alternative zum parlamentarischen System, das er ablehnte. Im Zeitalter der Restauration (nach 1815) befand sich die „Utopie“ vieler Legitimisten in der Tat im Zarenreich. Sie sahen ihr „Heil“ in Russland, ähnlich wie dies nach 1917 viele europäische Revolutionäre tun sollten. Die Anklageschrift Custines zeigte jedoch, dass auch im konservativen Lager die Zahl der Russlandfreunde immer geringer wurde.

Aber nicht nur im Westen. sondern auch in den Augen mancher Vertreter der russischen Bildungsschicht galt das Zarenreich, vor allem nach der Thronbesteigung des despotisch gesinnten Zaren Nikolaus I. (1825-1855) als Gefahr für die europäische Zivilisation. Man darf nicht vergessen, dass die Thronbesteigung des neuen Zaren unmittelbar mit der Unterdrückung des Aufstandes der Dekabristen verknüpft war, die bis heute das „andere“, freiheitliche Russland symbolisieren.

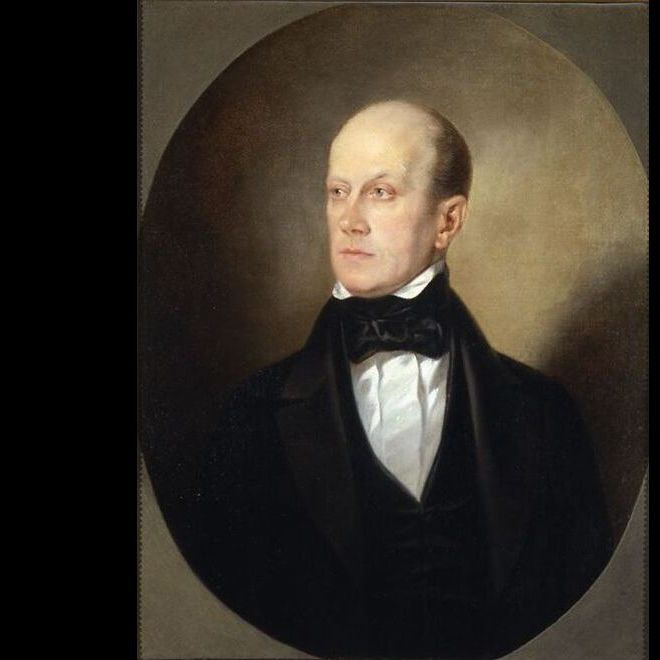

Ein besonders anschauliches Beispiel für die Kritik am russischen Entwicklungsweg stellte der berühmt gewordene „Philosophische Brief“ des russischen Denkers Pjotr Tschaadajew (sihe Foto links) dar, der 1836 in der Moskauer Zeitschrift „Teleskop“ erschien und der einen völlig neuen Abschnitt in der russischen Ideengeschichte einleitete. Die eigentliche geistige und kulturelle Entwicklung hatte für Tschaadajew in den letzten tausend Jahren lediglich im Westen stattgefunden. Russland habe sich an diesem großartigen geschichtlichen Schauspiel nicht als Akteur, sondern lediglich als passiver Zuschauer beteiligt. Tschaadajew schreibt:

Einsam stehen wir da in der Welt, haben ihr nichts gegeben, haben sie nichts gelehrt; wir haben keine einzige Idee zur Gesamtheit der menschlichen Ideen beigetragen; wir haben nichts zum Fortschritt des menschlichen Geistes beigesteuert, und alles, was von diesem Fortschritt zu uns kam, haben wir entstellt.

Generationenlang bemühten sich sowohl die europäisierte russische Oberschicht als auch die Herrscher des Landes um den Ruf Russlands als einer europäischen Macht. Nun wurde aber dieser Anspruch sowohl vom Westen als auch von den radikalen russischen Kritikern der russischen Eigenart, den „Westlern“, massiv in Frage gestellt. Tschaadajew lässt sich als einer ihrer ersten Vertreter bezeichnen. Sein Frontalangriff auf die russische Eigenart trug zweifellos dazu bei, dass viele russische Denker begannen, sich auf die eigenen Traditionen neu zu besinnen. Emotionsgeladene, nicht selten ungerechte Kritik an diesen Traditionen hatte eine nicht weniger emotionale, oft unkritische Apologie zu Folge. Typisch hierfür waren die Gedankengänge der slawophilen Gegenpartei, die sich im Zuge der Polemik um die Thesen Tschaadajews und seiner Gesinnungsgenossen entwickelte.

Der Gegenangriff der Slawophilen

Im Gegensatz zu Tschaadajew betrachteten die Slawophilen die Besonderheit der russischen Entwicklung, die sich von der des Westens unterschied, keineswegs als eine Abweichung vom Gesunden und Normalen. Im Gegenteil, diese Eigenart sei ein kostbares Gut, das den eigentlichen Wert der russischen Geschichte ausmache. Die Orthodoxie, so die Slawophilen, postuliere eine völlig andere Gesellschaftsordnung als der Katholizismus bzw. Protestantismus. In ihrem Zentrum liege der Gedanke der Harmonie, der religiös geprägten, organischen Gemeinschaft (sobornost´). Im Mittelpunkt der westlichen Kultur hingegen stünden Egoismus und Konflikt.

Die petrinischen Reformen, die die abendländischen Prinzipien auf Russland übertrugen, wurden von den Slawophilen als nationale Katastrophe angesehen. Sie sehnten sich nach der sozialen und geistigen Harmonie zurück, die angeblich im vorpetrinischen Russland verwirklicht gewesen sei.

Der unüberbrückbare Ost-West-Gegensatz?

1853 brach der vielbeschworene Kampf zwischen Ost und West – der Krimkrieg – aus.

Die Tatsache, dass die Petersburger Autokratie alle freien Regungen innerhalb der Gesellschaft zu ersticken versuchte, führte dazu, dass das Regime nach dem Beginn des Krimkrieges nicht nur außenpolitisch, sondern auch innenpolitisch weitgehend isoliert war.

Die Niederlage des Zarenreiches im Krimkrieg offenbarte in solch einer drastischen Weise die Rückständigkeit der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen Russlands, dass ihre radikale Änderung zu einem der wichtigsten Anliegen der Regierung wurde. Der Nachfolger des 1855 verstorbenen Nikolaus I., Alexander II. (1855-1881), leitete nun ein ehrgeiziges Reformwerk in die Wege, das an die petrinischen Reformen erinnerte und das man als die zweite Westernisierung bzw. Europäisierung Russlands bezeichnen kann.

Was die Stellung Russlands zum Westen betrifft, so wurde diese Frage in der russischen Öffentlichkeit nach der Niederlage des Zarenreiches im Krimkrieg höchst unterschiedlich beurteilt. Einige Autoren hielten den Ost-West-Gegensatz für unüberbrückbar und den nächsten Waffengang für unvermeidlich. Zu ihnen zählte der Kulturhistoriker und Naturwissenschaftler Nikolaj Danilewski, der 1869 das vielbeachtete Buch „Russland und Europa“ veröffentlicht hatte. Viele betrachten Danilewski als einen Vorläufer Oswald Spenglers, denn er entwickelte eine Lehre vom biologischen Alter der Kulturen, die nach der Vollendung eines bestimmten Zyklus von der geschichtlichen Bühne abtreten. Die romanisch-germanische Kultur befand sich nach Ansicht Danilewskis bereits im Stadium des Verfalls und die ihr wesensfremde slawische im Aufstieg. Antirussische Emotionen im Westen führte Danilewski in erster Linie auf diese Wesensfremdheit, auf kulturtypologische Unterschiede zurück.

Als Danilewski diese Worte schrieb, klangen sie bereits etwas anachronistisch. Nach der Niederlage im Krimkrieg galt das Zarenreich nicht mehr als unbesiegbar bzw. als Garant der bestehenden Ordnung in Europa. Die westliche Russlandfurcht ließ eindeutig nach. Der Ost-West-Gegensatz verlor damals die Brisanz, die ihn bis dahin ausgezeichnet hatte, und dies trug dazu bei, dass Russland sich in einem viel stärkeren Ausmaß als bisher gegenüber den westlichen Ideen und Strömungen öffnete. Der Siegeszug des Liberalismus, der in den sechziger und siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts ganz Europa erfasste, dehnte sich auch auf das Zarenreich aus. Diese Tendenzen wurden von manchen konservativen russischen Staatsmännern und Denkern des ausgehenden 19. Jahrhunderts leidenschaftlich bekämpft, so von Konstantin Leontjew und von Konstantin Pobedonoszew. Um Russland von den aus dem Westen stammenden Ideen abzuschirmen, wollten sie es, wie sie es selbst formulierten, in seiner Entwicklung „einfrieren“. Jedoch standen sie auf verlorenem Posten.

Die Bolschewiki und das petrinische Erbe

Nun noch einige Worte zur Einstellung der Bolschewiki zu Europa.

Die Bolschewiki waren ihrem Selbstverständnis nach „Europäer.“ Wenn sie von der proletarischen Weltrevolution träumten, dann bezog sich diese ihre Vision in erster Linie auf die hochentwickelten Industrienationen des Westens. Was Russland betrifft, so verwandelten sie das von ihnen beherrschte Land in ein Experimentierfeld zur Verwirklichung von Ideen, die sie für die höchste Ausprägung des europäischen Geistes hielten. Ihrem Selbstverständnis nach setzten sie auch das Werk Peters des Großen fort, indem sie die „rückständigen“ russischen Strukturen zu modernisieren suchten.

Die Folgen ihrer Handlungen waren allerdings denjenigen ihres großen Vorgängers geradezu entgegengesetzt. Peter der Große hatte die Kluft zwischen Ost und West, zumindest teilweise, überwunden, die Bolschewiki hingegen schotteten Russland erneut von der Außenwelt ab. Das Land wurde wieder, ähnlich wie der Moskauer Staat im 16. und im 17. Jahrhundert, autark und verlor den Anschluss an die Moderne.

„Der Auszug nach Osten“?

Umso erstaunlicher waren die Prozesse, die sich auf dem Kontinent in den letzten anderthalb Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts anbahnten. Zwei Teile Europas, die siebzig Jahre lang voneinander getrennt gewesen waren, begannen zusammenzuwachsen. Ein Teil der russischen Eliten wurde nun von der Sehnsucht erfasst, nach Europa zurückzukehren.

Inzwischen stehen aber die russischen „Europäer“, denen der Kontinent die friedliche Überwindung seiner jahrzehntelangen Kluft im Wesentlichen verdankt, mit dem Rücken zur Wand – dies vor allem seit der Errichtung der „gelenkten Demokratie“ Wladimir Putins im Jahre 2000.

Die im Jahr 2000 vollzogene autoritäre Wende wurde in Russland in einem immer stärkeren Ausmaß durch die Abkehr von den europäischen Ideen und durch die Liebeserklärung der Kreml-Führung an die eigene Nation begleitet. Russland gilt nun für die Verfechter der Putinschen „gelenkten Demokratie“ als Hort der traditionellen Werte, die vom „dekadenten“ Westen angeblich verraten worden seien. Durch ihre Selbstbeweihräucherung verzichten die Moskauer Russozentristen ausdrücklich auf das Vermächtnis Peters des Großen, der die russische Kultur gegenüber der Außenwelt öffnete. Insbesondere nach der „Zeitenwende“ vom 24. Februar 2022 intensivierten sich die antiwestlichen Ressentiments im Lager der russischen Verfechter der bestehenden Ordnung. Die Tatsache, dass der Westen die von Putin geplante Zerstörung des ukrainischen Staates nicht widerstandslos hingenommen hat, irritiert sie außerordentlich. In beinahe Freudscher Manier versuchen sie die Rollen im Angriffskrieg Russlands gegen seinen westlichen Nachbarn umzudrehen. Nicht der Provokateur und Aggressor, sondern die Provozierten und die Opfer der Aggression werden von den Kreml-Propagandisten zur Verkörperung des Bösen stilisiert. Da sie die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen als endgültig zerrüttet betrachten, wendet sich ihr Blick in Richtung Osten. Im April 2022 schrieb der regimetreue Politologe Dmitrij Trenin Folgendes in diesem Zusammenhang:

Es handelt sich hier um den Verzicht auf einen Teil des petrinischen Erbes, auf eine dreihundertjährige Positionierung Russlands als eines unverzichtbaren Teils des europäischen („Konzerts der Mächte“), als eines Teils der europäischen Zivilisation.

Auf den ersten Blick scheint diese Abwendung Russlands vom Westen an das Vermächtnis der 1921 im russischen Exil entstandenen Eurasierbewegung zu erinnern, die ebenfalls die These vertrat, Russland habe in Europa nichts zu suchen. Es müsse sich dem Osten zuwenden und das Fenster nach Europa, das Peter der Große geöffnet hatte, schließen. Ihr erster Sammelband trug den programmatischen Titel „Ischod k Wostoku“ („Der Auszug nach Osten“). Dennoch handelte es sich bei den Eurasiern im Gegensatz zu den heutigen Kreml-Ideologen keineswegs um Russozentristen. Sie waren der Meinung, dass aufgrund des gewachsenen Nationalbewusstseins der nichtrussischen Völker des russischen Reichs die Zeit der Alleinherrschaft der Russen in Russland endgültig vorbei sei. Deshalb plädierten sie für die Erschaffung einer multikulturellen Völkergemeinschaft auf dem eurasischen Subkontinent. In diesem Sinne äußerte sich z.B. 1927 einer der Gründer der Eurasierbewegung, Fürst Nikolaj Trubetzkoj.

Im imperialen Programm Putins fehlen indes die von den Eurasiern hervorgehobenen multikulturellen Aspekte beinahe gänzlich. Das Herzstück des von Putin konzipierten imperialen Gebildes stellt die sogenannte „russische Welt“ dar. Allerdings nur ein Ausschnitt davon. Denn die gesamte freiheitliche Tradition von den Dekabristen bis Boris Nemzow und Alexei Nawalny, die die politische Kultur Russlands ebenso wie die obrigkeitsstaatliche Tradition stark prägte, hat im Russlandbild Putins und seiner Verehrer keinen Platz. Dieses „andere“, freiheitliche Russland gilt ihnen als eine Art „fünfte Kolonne“, die im Auftrag des Westens den russischen Koloss aushöhlen wolle.

Ähnlich wurden übrigens die sowjetischen Regimekritiker in der Breschnew-Zeit diffamiert. Die damaligen sowjetischen Machthaber versuchten, ebenso wie ihre zarischen Vorgänger, das Land von den angeblich verderblichen westlichen Einflüssen abzuschirmen, es „einzufrieren“. Bekanntlich ohne Erfolg. Droht dem Putinschen Kampf gegen die Moderne ein ähnliches Fiasko? Die Zukunft wird es zeigen.

Drei aussenpolitische Illusionen

Prof. Jakub Grygiel, 13.11.2023

Der Westen hat Illusionen kultiviert, die diese Bedrohungen erst möglich gemacht haben und ihn unvorbereitet gelassen haben. Vor allem drei Illusionen sind tief in der amerikanischen und europäischen und europäischen Mentalität verankert.

Die erste Illusion ist, dass die Staatsoberhäupter für Kriege verantwortlich sind und diese Länder nur wegen ihrer schlechten Führer unsere Rivalen sind. Außenminister Antony Blinken sagte über die Invasion in der Ukraine vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im September 2022: "Ein Mann hat diesen Krieg gewählt. Und ein Mann kann ihn beenden." Aber der Krieg ist nicht nur der von Wladimir Putin, er ist der Krieg Russlands. In einer Umfrage vom Juni 2022 haben 75% der Russen die Aktionen der russischen Streitkräfte entweder voll und ganz oder überwiegend unterstützt. Ein Befragter erklärte, dass "Krieg die Lokomotive der Geschichte ist" und dass es für Russland an der Zeit sei, seine Unabhängigkeit zu behaupten. Die russisch-orthodoxe Kirche ist eine Anstifterin des Krieges und hat eine tiefe Kultur des russischen Nationalismus und des imperialen Anspruchs, die über den Kreml hinausgeht. Das Ergebnis ist, dass Russland ohne große politische Gegenwehr massive Verluste hinnehmen kann – einigen Schätzungen zufolge derzeit etwa 1.000 pro Tag. Die Feindseligkeit Russlands, Irans, Chinas und sogar der Hamas kann tiefe kulturelle Wurzeln haben und die Unterstützung der Bevölkerung, die es diesen Akteuren ermöglicht, zu langwierigen und verheerenden Konflikte führen. Die Beseitigung eines schlechten Führers oder Regimes macht nicht unbedingt einen Feind zu einem verantwortungsvollen Akteur.

Die zweite Illusion besteht darin, dass internationale Organisationen und globale Governance umstrittene nationale und regionale Politik überwinden können. Weil diese Institutionen für viele westliche Politiker die Quellen der internationalen Ordnung sind, besteht das Hauptziel ihrer Diplomatie darin, mehr Staaten, Demokratien oder nicht, unter ihren befriedenden Schirm zu bringen. Präsident Franklin D. Roosevelt hoffte, dass sich die Sowjetunion nach ihrem Beitritt zu den Vereinten Nationen besser verhalten würde, und war bereit, harte Verhandlungen mit Moskau zu verschieben, damit es an der Gründung der UNO teilnehmen könne. Die westlichen Führer hofften, China würde als Mitglied von Institutionen wie der Welthandelsorganisation zu einem verantwortungsvollen Stakeholder werden. Doch wie Russland, das ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats ist, hat sich China, nachdem es mehr als zwei Jahrzehnten in der WHO ist, nicht als ein gutartiger geopolitischer Akteur erwiesen. Die gestaltende Kraft internationaler Institutionen wurde überschätzt, und die darauf basierende große Strategie hat den Westen unvorbereitet in den harten Wettbewerb, einschließlich des Krieges, der vor uns liegt, geschickt.

Die dritte Illusion besteht darin, dass mehr Handel und Wohlstand zu Frieden führen. Seit Jahrzehnten hat die deutsche Außenpolitik das Prinzip "Wandel durch Handel" verfolgt. Berlin dachte, der Handel mit Russland, China und anderen schlechten Akteuren würde deren Feindseligkeit abbauen und sie zu verlässlichen Partnern machen. Die USA dachten, dass der Handel mit China Pekings Anreize allmählich verändern würde, indem er eine friedliebende Mittelschicht und vertiefte diplomatische Beziehungen hervorbringe. Die westliche Wette, dass eine Ausweitung des Handels ideologische Differenzen und politische Rivalitäten überwinden würde, war falsch. Staaten treiben Handel, um wohlhabend und wettbewerbsfähig zu werden, nicht um friedlich zu sein. Oft wollen sie wohlhabend werden, um ihre Feinde anzugreifen und andere zu beherrschen. Wie Russland seit Peter dem Großen mit Europa, strebt nun auch China nach mehr Handel mit den USA, um sich einen Vorteil gegenüber seinem Handelspartner zu verschaffen. Handel fördert auch das Streben nach Macht. Viele Staaten, die Handel trieben und infolgedessen wirtschaftlich wuchsen, entwickelten große Machtpotenziale, zumeist in Form von Seestreitkräften. Venedig im 11. Jahrhundert, Großbritannien im 17. Jahrhundert, Deutschland und die USA um die Jahrhundertwende – sie alle untermauerten ihren Handel mit einer mächtigen Flotte, was zu großen Zusammenstößen führte. Militärische Macht, nicht gegenseitige Abhängigkeit, gibt Staaten die Möglichkeit, in ihrem besten Interesse zu handeln Interessen zu handeln, ohne von anderen Mächten gegängelt zu werden. Unsere Rivalen haben aufgerüstet, während der Westen, insbesondere Europa, hoffte, dass der Handel die militärischen Fähigkeiten nutzlos machen würde. Tiefe Feindschaften lassen sich nicht durch Führungswechsel, internationale Organisationen oder Handel überwinden. Sie können nur durch militärische Macht kontrolliert und, wenn nötig, besiegt werden.

Herr Grygiel ist Professor für Politikwissenschaften an der Katholischen Universität von Amerika, ein leitender Berater der Marathon-Initiative und Gastwissenschaftler an der Hoover

Institution (Übersetzt und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Autors; im Original erschienen in Wallstreet Journal, 1.11.2023)

J.M. Bocheński über militärische Tugenden

Martin Hähnel, 11.04.2023

Der polnische Philosoph und Ordensmann Joseph Maria Bocheński (1902-1995) ist den meisten von uns sicherlich als Logiker, Thomist und Theoretiker des Sowjetsystems bekannt. Verwiesen sei hier auf eines seiner Hauptwerke zur formalen Logik, das inzwischen als ein Standardwerk in diesem Fach angesehen werden kann: https://www.nomos-shop.de/karl-alber/titel/formale-logik-id-103803/

Weniger bekannt ist, dass Bochenski, der selbst Kriegsteilnehmer war, als einer der ersten ein Überblickswerk zur Militärethik (Militärethik im Überblick, Bad Sassendorf 2018, im Polnischen als Aufsatzreihe in den Jahren 1938-1939 erschienen) geschrieben hat, welches natürlich eindeutig eine thomistische Handschrift trägt, persönliche Erfahrungen mit dem Krieg theoretisch verarbeitet und dabei vor allem den Tugenden eine prominente Rolle in der Grundlegung einer Ethik des Krieges und des Friedens zuweist.

Bevor ich auf einzelne Gedanken des Werkes eingehen möchte, ist es notwendig zu betonen, dass dieses Werk vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund zu lesen und zu verstehen ist. Zur Zeit der Abfassung der Beiträge war Europa in einer allseitigen Bedrohungssituation, in der die Frage, wie ich Frieden erreichen kann, weit hinter der Frage, wie man den Angriff Hitlers abzuwehren vermag, zurückfiel. Damit lässt sich durchaus eine Verbindung zur Gegenwart und dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ziehen. Als Ordensmann ist sich Bochenski durchaus der Tatsache bewusst, dass Krieg das letzte Mittel sein sollte und der Frieden mit allem Vermögen gesucht werden müsse. Allerdings zeigen ihm seine persönlichen Erfahrungen und eine rationale Analyse, dass der Pazifismus eine Fiktion ist und Krieg unter bestimmten Umständen zulässig ist.

Die Kritik des Pazifismus

Der Pazifismus ist eine Fiktion, weil er Bochenski zufolge auf drei falschen Annahmen (17ff.) beruhe:

1. Das menschliche Individuum, sein Wohl und Weh, sei die die einzige Realität, während die Gesellschaft eine Fiktion sei.

2. Der Pazifismus berufe sich zum Zwecke seiner Grundlegung auf humanitäre Gefühlen und deren normative Geltung.

3. Der Pazifismus gehe davon aus, dass das menschliche Leben das höchste Gut sei.

Entgegen der ersten Annahme betont Bochenski, dass die Gesellschaft eine völlig reale Wirklichkeit sei: "Zwar ist die Gesellschaft keine Sache wie etwa der Mount Everest oder ein Mensch, dennoch stellt sie etwas Reales dar. Sie ist eine Ansammlung von Menschen, die durch reale Beziehungen verbunden sind." (17) Daraus leitet Bochenski ab, dass individuelle Interessen der Allgemeinheit und ihren Gesetzen untergeordnet werden können. Erfordert die Erhaltung des Gemeinwohls kriegerische Handlungen, dann müssen dieser Erfordernis pazifistische Partikularinteressen nachgeordnet werden. Bezüglich der zweiten Annahme entgegnet Bochenski, dass humanitäre Gefühlen uns zwar dazu bewegen können, unser Recht auf Verteidigung mittels Waffengewalt nicht durchzusetzen, jedoch lässt sich daraus keine allgemeine Regel ableiten. Bochenski verweist hier auf das Beispiel eines Vaters, dessen Kind von einem Verbrecher tödlich bedroht wird. Es wäre moralisch hochgradig verwerflich, wenn der Vater hier auf den Schutz seines Kindes verzichten würde. Das dritte Argument entkräftet Bochenski, indem er zeigt, dass es höhere Werte als das menschliche Leben gibt. Wenn es Russland beispielsweise gelänge einem Volk wie der Ukraine seine höheren Werte (Kultur, Religion, Geschichte etc.) wegzunehmen, dann hätte dies unmittelbare Auswirkungen auf die Bestimmung des Wert des menschlichen Lebens, denn dann würden die Ukrainerinnen und Ukrainer womöglich ein schlechteres und kürzeres Leben führen. Damit das nicht geschieht, kämpfen die Ukrainerinnen und Ukrainer mit ihrem Leben auch in erster Linie dagegen, dass diese höheren Werte nicht zerstört werden.

Die ethische Teleologie des Krieges

Nach diesen kritischen Ausführungen zum Pazifismus rekurriert Bochenski auf einige Überlegungen, die uns aus der bis in die Gegenwart reichenden just war theory bekannt sind. Wirklich innovativ wird Bochenskis Beitrag aber erst, wenn es ihm um die Begründung einer "ethischen Teleologie des Krieges" (25) geht. Zu dieser Teleologie gehört es, Anforderungen zu formulieren, die erfüllt sein müssen, damit die Mittel zur Erreichung eines bestimmten Ziels (Sieg über den Angreifer, erfolgreiche Abwehr des Angreifers etc.) ausgewählt und effektiv eingesetzt werden können. Dafür ist es Bochenski zufolge unerlässlich, dass bestimmte vorbildliche Fähigkeiten in der Armee, und in abgeschwächter Form auch in der gesamten Gesellschaft, vorhanden sein müssen, damit das Ziel den Krieg zu beenden erreicht werden kann. Zu diesen militärischen Tugenden zählen vor allem die Rechtschaffenheit, die Tapferkeit, der Gehorsam und die Entscheidungseffizienz im Kampf. Sind diese Qualitäten nicht anzutreffen, dann ist es schwer möglich, ein Ziel, das man sich gesteckt hat, zu erreichen. Diesbezüglich hat Bochenski auch etwas sehr Interessantes beobachtet, das sich auch gut auf die aktuelle Situation im Ukrainekrieg und den Zustand der russischen Armee und Gesellschaft beziehen lässt: "Es scheint nicht sicher, dass die moralische Verwahrlosung, die wir tatsächlich nach größeren Kriegen beobachten, ausgerechnet die Folge des Krieges selbst wäre. Sie ist größtenteils lediglich der äußere Ausdruck des tatsächlichen Zustandes der Moral in der jeweiligen Gesellschaft." (20)

Tugendethik zwischen Krieg und Frieden

Ich komme nun zum eigentlichen Kernstück von Bochenskis Militärethik, seine Ausführungen zu den militärischen Tugenden. Hierzu muss zunächst gesagt werden, dass Bochenski als bekennender Thomist davon ausgeht, dass man Tugenden nicht nur erwerben kann, sondern auch - als virtutes infusae - empfängt. Diese Tugenden sind hinzugegebene, d.h. höhere Fähigkeiten, die man nicht erwerben bzw. verdienen kann, sondern die jemandem ungeschuldeterweise geschenkt werden. Beispielsweise unterscheidet sich hier die Tugend des Gehorsams des Soldaten gegenüber seinem Vorgesetzten von der Tugend des Gehorsams des gleichen Soldaten, sofern er glaubt, gegenüber Gott. Gerade im Krieg, das kennen wir aus vielen Tagebüchern bekannter Literaten, spielen die eingegossenen Tugenden eine große Rolle, da antrainierte Tapferkeit im Kampf oft nicht ausreicht bzw. um die höhere Fähigkeit ergänzt werden soll, wenn z.B. in einer bestimmten herausfordernden Situation das "Geschenk" der Tapferkeit, wodurch jemandem das Leben gerettet werden kann, empfangen wurde. Daraus geht dann meist auch das hervor, was man "Ehre" oder "Heldentum" nennen kann.

Ich möchte jetzt nicht im einzelnen auf die von Bochenski angeführten militärischen Tugenden von Rechtschaffenheit, Tapferkeit, Gehorsam und Entscheidungseffizienz im Kampf eingehen, sondern nur kursorisch auf bestimmte Aspekte eingehen, die mir gewichtig genug erscheinen, um sie für aktuelle kriegs- und friedensethische Diskussionen fruchtbar zu machen.

Hinsichtlich der Entwicklung der soldatischen und allgemeinen Fähigkeit zur Rechtschaffenheit betont Bochenski, dass es wichtig ist, zu wissen, woher man kommt. Wer für sein Land kämpft oder kämpfen will, der sollte es lieben, insofern dass er die eigene Geschichte, Kultur und die dort geltenden Werte kennt und wertschätzt. Zu dieser Rechtschaffenheit gehört auch, dass jeder, der militärisch sich für sein Land einsetzt oder einsetzen möchte, gerecht und wohlwollend gegenüber seinen Kollegen und Kameraden ist bzw. wird.

Im Hinblick auf die Kultivierung der Tapferkeit ist es erwähnenswert, dass wir hier nach Bochenski eine ureigene, vielleicht sogar die ureigenste militärische Tugend vor uns haben, die man im normalen Alltag nur selten (vielleicht noch in Form der Zivilcourage) antrifft. Dass wir Tapferkeit im Alltag heute kaum antreffen und daher wohl eher geringschätzen, liegt Bochenski zufolge auch daran, dass unsere Gesellschaft "unter dem Einfluss Kants gemeinhin denjenigen höher einschätzt, der sich gewaltsam selbst beherrscht, als einen ruhigen und seiner Natur sicheren Soldaten." (54) D.h. tapfer ist eher derjenige, der sich nicht zur Selbstbeherrschung zwingen muss (weil er eventuell zu große Angst hat), sondern derjenige, bei dem die Selbstbeherrschung bereits ein integraler Bestandteil seines Habitus der Tapferkeit geworden ist. Demzufolge wäre, so Bochenski, ein Feigling, der sich beherrscht, immer noch ein Feigling. (55) Darüber hinaus ist es auch wichtig auf einige kognitive Bedingungen der Tapferkeit, z.B. "das Bewusstsein der Gefahr" (58) einzugehen. So benötigt z.B. derjenige, der die Gefahr überschätzt, oft mehr Tapferkeit als derjenige, dem das Ausmaß der Gefahr nicht bewusst ist. Mit Blick auf die ukrainische Abwehr des russischen Angriffs erfordert, und das ist wirklich eine interessante Beobachtung Bochenskis, die Position des Verteidigers oftmals größere Tapferkeit als die Position des Angreifers. Wieso? Weil sich der Angegriffene in einem angespannten Dauerzustand der Bedrohung und Abwehr dieser Bedrohung befindet. Wenn ihm die Mittel und Chancen für einen Gegenangriff fehlen und er die Zeit damit verbringen muss, die Gefahr auszuhalten, dann braucht er echtes Durchhaltevermögen, das allerdings ohne Tapferkeit nicht möglich ist.

Was die Tugend des Gehorsams angeht, so stellt Bochenski klar, dass wir uns in erster Linie nicht anderen Menschen, sondern einer Norm (die diese Menschen repräsentieren) unterordnen. Der Gehorsame, das gilt im Militär wie im Alltag, ist natürlich frei, weil er ja auch den Ungehorsam wählen könnte. Überhaupt führt uns der Gehorsam im Sinne einer Beschränkung des Verstandes (nicht des Willens) erst dazu, das direkte Ziel auszuwählen. Dazu gehört es auch, dass man - ohne groß nachzudenken - den Befehl annimmt und seine Kräfte allein darauf konzentriert, die richtigen Mittel für die Umsetzung des Befehles auszuwählen. Es ist natürlich klar, dass jeder Befehl trotzdem irgendwie begriffen werden muss und dass die Gehorsamshaltung auch ihre Grenzen hat, denn: "Der Gehorsam einem unethischen Befehl gegenüber wäre selbst unethisch." (93) Schließlich geht Bochenski noch darauf ein, ob und wie man Gehorsam erlernen kann. Die Antwort ist tugendtheoretisch: ja, und zwar anhand von Vorbildern.

Die vierte Disposition, die Bochenski untersucht, ist die Entscheidungsfähigkeit im Kampf; neben der Tapferkeit wohl die typischste militärische Tugend. Hier ist es wichtig zu unterstreichen, dass eine Entscheidung im Kampfe den Regeln des praktischen Syllogismus folgt und nicht abstrakt-theoretisch deduziert werden kann. In den praktischen Syllogismus wird nämlich der Tatbestand in Form konkreter Handlungsumstände einbezogen: "Kein abstraktes Mutmaßen wird hier helfen. Man muss nicht nur gut beobachten können, sondern auch das sehen, was vorhanden ist und nicht das, was wir gern sehen würden." (121). Fehleinschätzungen beruhen oft darauf, dass militärische Entscheider gern die Verwirklichung ihrer eigenen Hypothesen sehen wollen. (Vielleicht ist Putin dieser Strategie bereits zum Opfer gefallen.) Für Bochenski ist es daher wichtig, dass jemand, der gut entscheiden will und kann, vorher einen entsprechenden zu gutem Entscheidungsverhalten befähigenden Charakter, zu dem auch die Ausprägung weiterer Tugenden gehört, kultiviert. Entscheidungsfähigkeit ist eine "dauerhafte und vernunftgesteuerte Handlungsneigung" (134), die uns vorausschauender macht und unsere Verstand trotz möglicher Überraschungen nicht kapitulieren lässt.

Fazit

An dieser Stelle könnte ich die Analyse noch weiter vertiefen und auch mit aktuellen Arbeiten auf dem Gebiet abgleichen. Dies soll aber an anderer Stelle geschehen. Vorerst sei bemerkt, dass Bochenskis Analysen trotz ihr zeitgeschichtlichen Prägung eine Fundgrube für die aktuelle Forschung zur Militär-, Friedens- und Kriegsethik darstellen. Womöglich mag dem einen oder anderen der etwas affirmative Ton in Bezug auf das Thema des Führens eines Krieges etwas aufstoßen, allerdings sind viele Argumente des polnischen Logikers stichhaltig und sollten in der aktuellen Debatte berücksichtigt werden. Auch sein naturrechtlich-tugendethischer Ansatz, der durch persönliche Erfahrungen bereichert wird, verdient eine Neubeschäftigung, gerade auch im Hinblick auf eine sinnvolle Ergänzung der lebendigen internationalen Debatte über den "gerechten Krieg".

Die gekränkte Großmacht

Leonid Luks, 9.3.2023

Der vor einem Jahr begonnene russische Angriffskrieg gegen die Ukraine stellt den negativen Höhepunkt einer Entwicklung dar, die unmittelbar nach der Auflösung der Sowjetunion 1991 einsetzte. Die Tatsache, dass ein Imperium, das noch kurz zuvor gemeinsam mit den USA über die Geschicke der Welt entschieden hatte, über Nacht verschwand, bildete für die imperial gesinnten russischen Gruppierungen einen unfassbaren Vorgang, eine Art Apokalypse. Sie ließen sich nicht mit dem Argument trösten, dass auch andere europäische Mächte ihre Imperien im Lauf des 20. Jahrhunderts verloren hatten.

Parallelen zwischen Weimarer Republik und heutigem Russland

So wurde Russland nach dem Zerfall des Sowjetreiches zu einer "gekränkten Großmacht", deren Lage in vieler Hinsicht an jene der Weimarer Republik erinnerte. Die Ähnlichkeiten zwischen beiden Staaten sind verblüffend. Wie damals in der Weimarer Republik wird auch im post-sowjetischen Russland die Demokratie mit dem Zusammenbruch der hegemonialen Stellung auf dem europäischen Kontinent assoziiert, mit dem Verlust von Territorien und der Entstehung einer neuen Diaspora.

Dabei geschah der Zusammenbruch in beiden Ländern praktisch über Nacht; innerlich waren sie darauf völlig unvorbereitet. Im Wilhelminischen Deutschland glaubte man bis zuletzt an einen Sieg im Weltkrieg. Ähnlich fassungslos reagierten viele Russen auf den Zusammenbruch des Sowjetreiches. Diesen plötzlichen Abstieg führen manche Verfechter der alten Ordnung im heutigen Russland, ähnlich wie dies viele Nostalgiker in der Weimarer Republik taten, auf die Verschwörung dunkler Mächte zurück. Besonders eifrig beteiligten sich an der Verbreitung von "Dolchstoßlegenden" ausgerechnet Vertreter der früheren Machteliten, die durch die Überspannung der Kräfte der jeweiligen Nation zum Zusammenbruch des jeweiligen Imperiums wesentlich beigetragen hatten.

Es war allerdings nicht nur die "national-patriotische" und militant antidemokratische Opposition, die nach der Auflösung der UdSSR von einer imperialen Revanche träumte. Auch den siegreichen Demokraten, die den Putsch der ewig gestrigen kommunistischen Dogmatiker vom August 1991 niederschlugen, fiel der Abschied vom Imperium schwer. Als Boris Jelzin und seine Gesinnungsgenossen im August 1991 die seit November 1917 herrschende Kommunistische Partei entmachteten, kämpften sie nicht nur unter demokratischen, sondern auch unter national-russischen Fahnen. Die Aufbruchsstimmung, die damals in Moskau herrschte, erinnerte an die Atmosphäre der Frankfurter Paulskirche von 1848, als die Idee der Freiheit und die der Nation eine Symbiose eingingen. Doch diese Bewegung strebte nicht nur nach Freiheit, sondern auch nach Macht.

Nationale Woge

Viele Demokraten, die sich vor dem August 1991 für die "Rückkehr" Russlands nach Europa eingesetzt hatten, begannen sich nun auf den "russischen Sonderweg" zu besinnen. Den prowestlich orientierten Kreisen in der Regierung warfen sie eine grenzenlose Nachgiebigkeit gegenüber den unmittelbaren Nachbarn Russlands vor. So erklärte der politische Berater des russischen Präsidenten, Sergej Stankewitsch, Mitte 1992: "Unsere Nachbarn betrachten Russland als eine Art Relikt, von dem man sich diesen oder jenen Teil abschneiden kann."

Begriffe wie Nationalstolz oder nationale Interessen seien für den Westen selbstverständlich, fügte der Vorsitzende des Außenpolitischen Komitees des Obersten Sowjets, Jewgenij Ambarzumow, hinzu. Warum sollten sie nicht auch für Russland gelten? So begannen sich Russland und der Westen erneut asynchron zu entwickeln. Während der westliche Teil des europäischen Kontinents in den 1990er Jahren an der Schwelle eines postnationalen Zeitalters stand und einen tieferen Integrationsprozess erlebte, kehrte das isolierte Russland quasi ins 19. Jahrhundert zurück und begann, den "nationalen Interessen" eine immer größere Bedeutung beizumessen. Der Moskauer Religionswissenschaftler Dmitrij Furman sprach Anfang 1992 von einer nationalen Woge im Land, die die demokratische Woge der Perestroika-Zeit abgelöst habe. Beide Wellen hätten eine beinahe unwiderstehliche Kraft an den Tag gelegt.

Tschetschenische Irritationen

Die von Furman erwähnte "nationale Woge" war mächtig, aber zunächst nicht allmächtig. Denn jene russischen Demokraten, die sich noch zu europäischen Werten bekannten, waren keineswegs bereit, ihren national und imperial gesinnten Kontrahenten die Initiative im innerrussischen Diskurs zu überlassen. Sie meldeten sich unentwegt zu Wort. Ihnen war es zu verdanken, dass die im Dezember 1994 begonnene Bestrafungsaktion Moskaus gegen das abtrünnige Tschetschenien im September 1996 mit einem Kompromiss endete. Dieser Kompromiss, der den ersten Tschetschenienkrieg beendete, rief widersprüchliche Gefühle in Russland hervor. Einerseits reagierte die Mehrheit der Bevölkerung auf die Beendigung der Kriegshandlungen mit Erleichterung. Zugleich galt die Vereinbarung in den Augen vieler Russen als Besiegelung der russischen Niederlage, als Verlust eines Gebiets, das de jure Bestandteil der Russischen Föderation war. Angesichts des im Land verbreiteten imperialen Denkens wirkte der Verlust Tschetscheniens umso irritierender.

Dies also war die Stimmung, die den kometenhaften Aufstieg Putins förderte, den Boris Jelzin im August 1999 zum Ministerpräsidenten ernannte und einige Monate später zu seinem Nachfolger auserkor. Der Publizist Andrej Gratschow kommentierte in der regierungskritischen Zeitung "Moskowskije Nowosti" den Aufstieg Putins so: "Putin ist der erste (postsowjetische) Ministerpräsident, der seine Popularität nicht der wirtschaftlichen Effizienz, sondern einer Militärkampagne verdankt."

Putin stilisiert sich als Anti-Jelzin

Der Herrschaftsstil Putins unterschied sich von Anfang an grundlegend von dem Jelzins. Im Zentrum der Aufmerksamkeit Putins stand nicht die Auseinandersetzung mit dem kommunistischen Erbe Russlands, sondern der Versuch, die Folgen der demokratischen Augustrevolution von 1991 wie auch der Auflösung der UdSSR im Dezember 1991 rückgängig zu machen. Da die beiden Ereignisse untrennbar mit der Person des ersten russischen Präsidenten verbunden waren, stilisierte sich Putin zu einer Art Anti-Jelzin, der die Folgen des Wirkens seines Vorgängers ungeschehen machen wollte.

Dabei stellte sich heraus, dass vor allem die Ukraine der Verwirklichung dieser ehrgeizigen Pläne Putins im Weg stand. Insbesondere seit den Revolutionen von 2004 und 2013/14 stellt die Ukraine die größte Herausforderung für die imperialen Ambitionen Moskaus dar und übernimmt somit die Rolle, die Polen über Generationen und bis 1989 auf diesem Gebiet spielte.

Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert, als Polen infolge der Teilungen von der politischen Landkarte Europas verschwand, waren die russischen Herrscher überzeugt, dass das russische Imperium einen eventuellen Verlust Polens nicht überleben werde. Deshalb waren sie trotz der permanenten Aufsässigkeit der polnischen Gesellschaft nicht bereit, auf das "Land an der Weichsel" zu verzichten. Diese Überzeugung hatte sich nach 1945 auf die sowjetische Führung übertragen. Auch sie ging davon aus, dass der Verlust Polens das gesamte imperiale Gefüge Moskaus zum Einsturz bringen könnte. Ähnlich denkt man heute in Moskau über die Ukraine. Der Versuch Wladimir Putins, das 1991 zusammengebrochene Sowjetimperium zumindest im "Kleinformat" wiederherzustellen, scheint davon abzuhängen, ob die Ukraine sich für die östliche oder die westliche Option entscheidet.

Putin hat sich verschätzt

Die "europäische Wahl", die die Ukraine 2004 und 2013/14 traf, bedeutete eine Absage an die Bevormundung der Gesellschaft durch den autoritären Staat und ein Bekenntnis zu freien und authentischen Wahlen. Vor solchen Wahlen aber hat Putin panische Angst. Er war sich darüber im Klaren, dass der demokratische Aufbruch in einem Land, das mit Russland sprachlich so eng verwandt ist, an der Grenze der Ukraine nicht stehen bleiben wird. Daher sein Versuch, die Ukraine zu spalten, zu destabilisieren und seit der "Zeitenwende" vom 24. Februar 2022 als souveränen Staat zu zerstören.

Warum fasste Putin damals diesen verheerenden Entschluss? Dies war sicher mit seiner Überzeugung verbunden, dass die NATO nach ihrem Afghanistan-Debakel vom August 2021 ihre Handlungsfähigkeit gänzlich eingebüßt habe. Radikale Verfechter einer Revanche wie Wladislaw Surkow und Alexander Dugin spornten Putin dazu an, die angebliche Schwäche des Westens auszunutzen und sofort zu handeln: "Amerika ist auf dem Rückzug. Wir müssen angreifen!", schrieb Dugin Ende September 2021 und fügte hinzu: "Russland hat die historische Chance, seinen Einflussbereich fast weltweit dramatisch auszuweiten Wir müssen uns auf eine Gegenoffensive vorbereiten. Solange die Dinge sind, wie sie sind, ist dies unsere historische Chance. Es wäre ein Verbrechen, sie zu verpassen."

Putin dachte am 24. Februar 2022 ähnlich. Dennoch erwiesen sich beinahe alle Prämissen Dugins und Putins als falsch: Der geplante "Blitzkrieg" gegen die Ukraine fand aufgrund des heroischen Widerstandes des überfallenen Landes nicht statt, die NATO erwies sich als durchaus handlungsfähig, und die Europäische Union fand infolge ihrer vorbehaltlosen Solidarisierung mit den Opfern der russischen Aggression ihr seit langem vermisstes Narrativ wieder.

Erstveröffentlichung in „Die Tagespost“ (www.die-tagespost.de)

Ukraine: Den Europa-Diskurs erneuern

Otfried Höffe, 13.11.2022

Putins rechts- und völkerrechtswidriger Angriff auf einen souveränen Staat, die Ukraine, hat die Welt und besonders, wegen der

geographischen Nähe und politisch-kulturellen Verwandtschaft, Europa grundlegend verändert. Ein Kontinent, in dem ein Großteil ,

nämlich West- , Nord- und Westmitteluropa, mehr als 75 Jahre in jenem Frieden lebt, der seit mehr als 30 Jahren auch im Rest des

Kontinents herrscht, wird aus dieser, in politischer Hinsicht allein menschenwürdigen Lage schonungslos und rücksichtslos

herausgerissen. Betroffen sind allerdings nicht alle europäischen Länder. Der Anfang eines Weltkrieges findet glücklicherweise nicht

statt. Aber ein Land, eben die Ukraine, ist zum Opfer eines brutalen Angriffskrieges geworden.

Die Hilfe, die die Ukraine in dieser Situation, bitter nötig hat, überdies rundum verdient, besteht naturgemäß als erstes in militärischer,

medizinischer und finanzieller, auch in emotionaler, sozialer und medialer Unterstützung. Nur in Klammern: Sie sollte allerdings

überhaupt nicht, aber schon gar nicht mit Verbalattacken eingefordert werden. Hilfe muß man erbitten und, wo sie erfolgt,

„mit Dank und Anerkennung“, wie man traditionell sagt, beantwortet werden.

Da Putins Angriff offensichtlich Völkerrecht verletzt, wäre die Hilfe von jedem Staat zu erwarten, der für sich mehr als bloß eine vage

Wertschätzung erhofft. Schon die rechtlich-moralische Selbstachtung sollte wenigstens das Minimum von Hilfe, eine Kritik an Rußlands Vorgehen und eine Unterstützung der Sanktionen, gebieten. In Wahrheit sind es nicht etwa nur einige kleinere Staaten, die sich diesem Minimum verweigern. Selbst große Staaten wie Brasilien und Indien denken lieber in Machtkategorien, ohnehin China , das zu seinem sozialistischen Brudervolk hält. Daß Putins Krieg das Völkerrecht, also immerhin mehr als lediglich ein moralisches Gefühl, verletzt, fällt für diese Länder nicht hinreichend ins Gewicht.

Europa nimmt aber nicht lediglich das global verbindliche Recht, das Völkerrecht, in den Blick. Diesem Kontinent sind mindestens die

eigenen politischen und kulturellen Wurzeln ebenso wichtig. Ihretwegen empfiehlt sich, den Europadiskurs zu erneuern und ihn in

dem thematisch und perspektivisch weiten Horizont zu führen, der von der Sache geboten ist. Auch wenn Eigenlob zu Recht in der Regel peinlich ist, sei es hier in der bescheidenen Weise erlaubt: Keineswegs muß in meinem Europa-Essay jede der Aussagen

glaubhaft sein. Überzeugend dürfte aber die dort praktizierte Vielfalt der Themen und Gesichtspunkte. Jedenfalls ist die allzu weit

verbreitete Verengung des Europadiskurses weder generell noch in der jetzigen durch den Ukrainekrieg angestoßenen Wiederaufnahme der Debatte sinnvoll.

Zu beginnen ist mit dem, was ich in bewußter Pointierung „die Vertreibung europäischer Staaten aus dem Europa-Diskurs“ nenne.

Allzu gern, zumal von seiten der Europäischen Union, wird Europa auf diese Union verkürzt. Sie ist zwar fraglos ein Erfolgsmodell von weltgeschichtlichem Rang. Das erlaubt aber nicht, die wie Norwegen und die Schweiz der Union nicht beitreten wollten oder wie

Großbritannien aus ihr wieder ausgetreten sind, nicht zu Europa zu zählen. Ebenso gehören zu Europa Länder, die wie jetzt die Ukraine der Union gern beitreten wollen, aber noch nicht aufgenommen sind. Selbst das schon länger autoritäre, überdies derzeit militärisch aggressive Rußland gehört zu Europa. Dabei kommt es in erster Linie nicht auf den in geographischer Aspekt an, daß ein Teil, übrigens der kleinere Teil zum europäischen Kontinent gehört.

Weit wichtiger sind kulturelle Verbindungen, die in beiden Richtungen bestehen: von anderen europäischen Ländern zu Rußland

und von ihm aus auf das europäische Ausland. Die Belege sind allzu bekannt: daß zum Beispiel russische Schriftsteller und Intellektuelle vielerorts in Europa gelesen und hochgeschätzt sind, sie nicht zuletzt die Literatur anderer europäischer Länder stark beeinflussen. Das Entsprechende trifft auf russische Komponisten zu, die sich ihrerseits von anderen europäischen Komponisten haben inspirieren lassen. Nicht zuletzt sind die künstlerischen Ausbildungsstätten wie Konservatorien und Ballettschulen und deren Absolventen europa und weltweit hochberühmt und vielgefragt. Schon darin, in dieser wohl einzigartigen kulturellen Vielfalt und

wechselseitigen Neugier, beginnen die Besonderheiten, die unseren Kontinent auszeichnen und auf die er zu Recht stolz sein darf. Auch die weiteren Eigentümlichkeiten sind bekannt, zudem als Besonderheiten unstrittig, auch wenn sie weder im Laufe der

Geschichte noch gegenwärtig immer praktiziert werden: Sie beginnen mit einer Staatsform, deren Mitglieder freie und gleiche

Bürger sind. Es ist die Demokratie in ihren drei Dimensionen: einer Herrschaft, die vom Volk ausgeht, für das Volk und von ihm ausgeübt wird. Hinzukommen die Rechtsstaatlichkeit, der Gedanke unveräußerlicher Grund- und Menschenrechte sowie die

Gewaltenteilung, nicht zuletzt Haltungen wie Rechtssinn und Bürgersinn, aus denen eine kraftvolle Bürgergesellschaft entsteht,

sowie eine Toleranz, die keineswegs die eigenen Einstellungen und Überzeugungen aufgibt, sie im Gegenteil, wo sie es für sinnvoll hält, couragiert vertritt und trotzdem andersartige Einstellungen und Überzeugungen aus freien Stücken anerkennt – vorausgesetzt, sie beeinträchtigen nicht das Lebensrecht der anderen und des anderen.

Nicht auf irgendeinem Weg, schon gar nicht mittels Gewalt, sondern nur im Rahmen dieser konstitutionellen Demokratie und mit ihrer

Hilfe soll ein Wunschtraum erfüllt werden, den die Menschheit seit jeher hegt: Innerhalb jeden Volkes und zwischen allen Völkern soll ein Friede herrschen, der alle Unterdrückung und Ausbeutung aufhebt und ein allseitiges Wohlergehen ermöglicht.

Dieses Wohlergehen darf man keineswegs bloß, nicht einmal vorrangig, wie gelegentlich behauptet und noch häufiger praktiziert

wird, nur materiell verstehen. Selbstverständlich sind Hunger und Armut zu überwinden. Insgesamt ist aber nicht bloß ein

wirtschaftliches, sondern auch ein gesellschaftliches, politisches und facettenreiches wissenschaftliches und kulturelles Wohlergehen

gesucht. Aus diesem Grund beschränkt sich mein Europabuch nicht auf das politische Projekt. Und selbst bei ihm kommt es auf mehr als lediglich die Union an. Kaum minder bedeutsam ist die Frage, wie Europa für seine Bürger eine Heimat, freilich in einem aufgeklärten Sinn sein kann. Ferner, wie Europa seine Einheit nicht in einer unterschiedslosen Homogenisierung, sondern „mit einem Recht auf Differenz“ verwirklichen kann. Nicht zuletzt braucht es eine wahrhaft europäische, nicht etwa auf wenige wirtschaftliche und politische Eliten verkürzte Öffentlichkeit.

Auch wenn mein Essay beim politischen Projekt anhebt, bleibt es dort nicht stehen. Vielmehr legt er Wert auf den kulturellen Reichtum. Dieser beginnt mit der Sprache, Literatur und Philosophie. Dem schließen sich Recht und Gerechtigkeit an, danach die Welt der Wirtschaft und Finanzen, die Wissenschaft einschließlich der Medizin und der Technik. Vergessen darf man nicht, trotz ihrer abnehmenden Bedeutung, die Religion, ohnehin nicht die wirkliche Weltsprache, die Musik, schließlich nach der Baukunst und der Religion die Aufklärung. Für den dritten Teil, die Vision eines Europa der Bürger, liegt die Bedeutung für einen wegen des Ukrainekrieges zu erneuernden Europa-Diskurses auf der Hand: Ohne das Prinzip der Subsidiarität und den sowohl kosmopolitischen als auch regionalen Charakter Europas kann es keinen auch für die Ukraine auf Dauer erfolgreichen

Europa-Diskurs geben.

Für das angedeutete vieldimensionale Wohlergen braucht es in all diesen Bereichen, nicht etwa nur in der Wirtschaft, sondern auch in Politik, Wissenschaft und Kultur, jene Sozialform, die Anstrengung, Kreativität und Originalität fördert, mehr noch: sie provoziert, also den freien Markt. Es versteht sich, daß er, seiner Grenzen und Gefahren wegen, in zwei teils ergänzende, teils korrigierende

Sozialformen einzubinden ist: in den Rechtsstaat, der etwa den Gefahren von Korruption und Nepotismus entgegenwirkt, und den

Sozialstaat, der allen Bürgern jenes Minimum an materieller Unterstützung bietet, die menschenwürdig zu leben erlaubt. Zu

einer die Eigenverantwortung einschränkenden Fürsorgestaatlichkeit soll es dabei nicht kommen.

Offensichtlich ist für all diese Besonderheiten zunächst jeder Staat selber verantwortlich. Andere können den betreffenden Staat

motivieren, sogar ein wenig drängen. In erster und letzter Instanz ist aber jeder Staat selber verantwortlich: von sich selbst aus gesehen sowohl wegen seiner Selbstachtung als auch seiner Souveränität. Ihretwegen, und damit kommt zugleich die Außenperspektive ins Spiel, verbittet man sich gewaltsame Eingriffe von anderen, die wiederum, sofern sie gemäß europäischen Werten, nämlich als konstitutionelle Demokratien, gewaltsame Eingriffe gegen andere ausschließen. (Die etwaige Ausnahmen, eine humanitäre Intervention, kann hier beiseite bleiben.)

Diese Überlegung hat eine Folge, die in der jetzigen Debatte, inwieweit die Ukraine zu Europa gehört, von fast allen Seiten

unterschlagen, zumindest unterschätzt wird: Die Frage, ob die Ukraine zu Europa gehört, entscheidet das Land grundsätzlich selber:

Ist es zu einer konstitutionellen Demokratie mitsamt deren Rechts- und Sozialstaatlichkeit sowie Gewaltenteilung, nicht zuletzt deren

Bürgergesellschaft und deren Toleranz bereit und fähig? Europa, eine weitere Eigenart, auf die der Kontinent durchaus stolz

sein darf, ist in vielen Hinsichten ein Schmelztiegel der Kulturen, allerdings nicht der Sprachen, auch wenn manches Land, nicht zuletzt die Grande Nation, im Laufe der Jahrhunderte eine Sprache den anderen Regionen aufgezwungen hat. Es darf durchaus eine Lingua franca geben. Mindestens ebenso wichtig ist, daß die Bürger jedes (!) Landes eine Fremdsprache aktiv und eine zweite passiv zu beherrschen lernen. Ob die Ukrainer wegen des Angriffs von Rußland gegen dessen Sprache derzeit zurückhaltend sind, muß ihnen überlassen bleiben. Die russische Kultur, etwa der angedeutete Reichtum an großen Schriftstellern und Komponisten, der zweifellos zum unaufgebbaren Teil Europas gehört, sollten sie aber weder abwerten noch aus ihrem Land verbannen.

Ein Punkt der europäischen Besonderheiten verdient eine emphatische Betonung. Er ist vor allem für ein Land erforderlich, in

dem lange Zeit die pazifistische Devise „Nie wieder Krieg!“ prominent war, als ob die Unlust, sich nicht einmal zu verteidigen, ehrenwert sei, überdies Kriege wie Putins Angriff auf die Ukraine verhindern könnte. Die Ergänzung oder Fortsetzung lautete bekanntloich „Lieber rot als tot“, hier und heute also lieber sich dem russischen Diktator zu unterwerfen, als um sein Überleben zu kämpfen. In dieser Hinsicht muß sich mancher sogar schämen: Wem seine politische und kulturelle Eigenart und Eigenständigkeit wichtig ist, der zeigt Courage statt Feigheit und kämpft dafür. Und dies tut er exemplarisch für Europa und dessen Grundwerte. Denn seit der Schlacht von Salamis (480 v.Chr.) war es den freiheitlichen Demokratien, hier des

klassischen Griechenlands, wichtig, sich nicht fremden Großmachtplänen zu unterwerfen. Dabei geht es heute nicht lediglich

um einen Einspruch gegen einen ausländischen Eroberer. Ukraines brutaler Feind, Putin, will mit der Erweiterung seines Territoriums

zugleich den Grundgedanken und die Staatsform des Westens, die freiheitliche Demokratie, angreifen.

Indem sich die Ukraine dem verweigert, indem sie sich für die politische und kulturelle Selbstbehauptung, also für mehr als nur ein

animalisches Überleben kämpft, zeigt sie „handgreiflich“ und für alle Europäer sichtbar und erlebbar: Die Ukraine gehört zu diesem,

unserem Kontinent

Russlands Kriege und ihre Folgen (1853-2022). Eine vergleichende Betrachtung

Leonid Luks, 2.6.2022

Mehrere Analytiker gehen davon aus, dass der von Putin angezettelte Angriffskrieg gegen die Ukraine, unabhängig von seinem Ausgang, auch das Ende seines Regimes einleiten wer-de. Da die Geschichte Russlands nicht selten zyklisch verläuft, möchte ich nun auf die Frage eingehen, welche innenpolitischen Folgen andere vergleichbare Kriege hatten, die Russland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts geführt hatte. Beginnen möchte ich mit dem 1853 ausgebrochenen Krimkrieg.

Der Krimkrieg als Folge von Fehlkalkulationen

Dem Krimkrieg ging, ähnlich wie dem heutigen Putinschen Angriffskrieg gegen die Ukraine, eine Reihe von Fehlkalkulationen voraus. Sie bezogen sich in erster Linie auf die Unterschätzung des Westens durch die russische Führung. Die These von der westlichen Dekadenz, die zurzeit von Putin und seiner Entourage wiederholt vertreten wird, war auch im Petersburger Russland um die Mitte des 19. Jahrhunderts sehr verbreitet. Dies insbesondere nach der Revolution von 1848/49, die den westlichen Teil des europäischen Kontinents außerordentlich stark erschütterte. Zar Nikolaus I. (1825-1855), dessen Herrschaft immer despotischere Züge angenommen hatte, war davon überzeugt, dass die Westmächte nicht imstande sein würden, solidarisch auf seine Annexionspläne in Bezug auf das Osmanische Reich zu reagieren. Die Warnungen seiner zur Vorsicht neigenden Berater, z. B. des Außenministers Nesselrode, ließ Nikolaus I. nicht gelten. Da der Zar das Habsburger Reich durch die Unterdrückung der ungarischen Revolution von 1849 vor einem Zusammenbruch praktisch bewahrt hatte, wurde er von den westlichen und von den russischen Konservativen als Retter Europas umschmeichelt. Und so glaubte er in einem immer stärkeren Ausmaß an seine Unfehlbarkeit. Zweifel an seiner Politik habe er nun nicht mehr zugelassen, so der russische Historiker Jewgenij Tarle. Die Ausgangsposition für die endgültige Lösung der „orientalischen Frage“ schien ihm optimal zu sein. Deshalb fühlte er sich relativ sicher, als er zu Beginn des Jahres 1853 seinen politischen Kurs gegenüber dem Osmanischen Reich verschärfte. Dieses Vorgehen rief allerdings einen für den Zaren unerwarteten Solidarisierungseffekt bei den wichtigsten europäischen Regierungen hervor. Sie alle betrachteten das Zarenreich als Bedrohung für die europäische Zivilisation. Von den Mitgliedern der europäischen Pentarchie bekannte sich lediglich Preußen zur strikten Neutralität. Das Habsburger Reich hingegen solidarisierte sich weitgehend mit der antirussischen Koalition, obwohl es ihr offiziell nicht beitrat. Wien balancierte während des Krimkrieges unentwegt am Rande eines Kriegseintritts, dies allein reichte aber dazu aus, um das Zarenreich außenpolitisch beinahe gänzlich zu isolieren. Diese Konstellation ist derjenigen, die sich nach dem Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine ergeben sollte, nicht unähnlich.

Der Krimkrieg offenbarte die Rückständigkeit der wirtschaftlichen und sozial-politischen Strukturen Russlands. So fand während des Krimkrieges eine Konfrontation zwischen dem industriellen Fortschritt und der wirtschaftlich-sozialen Rückständigkeit statt, und diese Konfrontation sollte sich zugunsten der ersteren entscheiden.

Die Niederlage im Krimkrieg und das Reformwerk Alexanders II.

Nicht zuletzt deshalb stellte die Niederlage Russlands im Krimkrieg einen gewaltigen Einschnitt in der innenpolitischen Entwicklung des Landes dar. Sie wurde zum Auslöser für ein gewaltiges Reformwerk, das der Nachfolger Nikolaus I., Alexander II. (1855-1881) in die Wege leitete. Die Leibeigenschaft wurde 1861 abgeschafft, die Zensur erheblich gelockert, die Justizreform von 1864 schuf unabhängige Gerichte. Einige liberale russische Denker sahen in der Niederlage Russlands im Krimkrieg nicht in erster Linie die nationale Schmach, sondern die Befreiung vom despotischen Regime Nikolaus´ I., der Russland mit eiserner Faust regiert hatte. Ein russischer Sieg hätte das bestehende, unerträglich gewordene System lediglich gefestigt, schrieb nachträglich einer der führenden Vertreter des russischen Liberalismus, Boris Tschitscherin.

Für das radikale Spektrum der russischen Opposition – für die revolutionäre Intelligenzija – hatten indes die Reformen Alexanders II. absolut keine Relevanz. Sie war nicht an der Reform des bestehenden Systems interessiert, sondern an seiner gänzlichen Zerstörung, um auf seinen Ruinen ein soziales Paradies auf Erden aufzubauen. Statt auf eine Überwindung der inneren Spaltungen steuerte Russland ausgerechnet in der Epoche der Reformen auf eine totale Konfrontation zu, deren Höhepunkt die Ermordung des Zaren Alexander II. durch die Terrororganisation „Narodnaja Wolja“ am 1. März 1881 darstellte.

Und noch ein anderer Schatten fällt auf die Zeit der Reformen Alexanders II. Dies war der repressive Kurs des Regimes auf dem Gebiet der Nationalitätenpolitik. Insbesondere muss man hier die brutale Unterdrückung des polnischen Aufstandes vom Januar 1863, oder das 1863 erlassene Verbot des Unterrichts in ukrainischer Sprache hervorheben.

Der russisch-japanische Krieg, die Revolution von 1905 und die Anfänge des russischen Parlamentarismus

Im ausgehenden 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts spitzten sich im Zarenreich gleichzeitig drei Konflikte zu, die im Westen bereits weitgehend gelöst worden waren: die Verfassungs-, die Arbeiter- und die Agrarfrage. Dies entzog der zarischen Autokratie ihre soziale Verwurzelung und die erschreckende Leere, die sie nun umgab, offenbarte sich während des im Februar 1904 begonnenen russisch-japanischen Krieges. Japan wurde von der Petersburger Regierung gänzlich unterschätzt. Der russische Innenminister von Plehwe sagte im Gespräch mit seinem Kabinettkollegen Sergej Witte, dass er durch einen „kleinen und siegreichen Krieg“ die revolutionäre Gefahr in Russland eindämmen wolle. 118 Jahre später plante auch Wladimir Putin einen „kleinen und siegreichen Krieg“, diesmal gegen die Ukraine. Aus beiden Plänen ist bekanntlich nichts geworden. Was den russisch-japanischen Krieg anbetrifft, so nahm er für das Zarenreich einen katastrophalen Verlauf an.

Statt nationale Begeisterung hervorzurufen, gab der russisch-japanische Krieg nur ein Signal zu einer allgemeinen Auflehnung der Bevölkerung gegen das bestehende System. Die militärischen Rückschläge des zarischen Heeres wurden von der Gesellschaft im Großen und Ganzen mit Gleichgültigkeit aufgenommen, von Teilen der politischen Opposition sogar begrüßt. Im Januar 1905 nahm die Auflehnung der Bevölkerung gegen das Regime die Ausmaße einer Revolution an.

Angesichts ihrer weitgehenden Isolation im Lande konnte die russische Autokratie in ihrer bisherigen Form nicht aufrechterhalten werden. Sie musste auf einen Kompromiss mit der Gesellschaft eingehen. So kam es auf Vorschlag des damaligen Ministerpräsidenten Witte zu dem Zarenmanifest vom 17. Oktober 1905, in dem der Zar den Untertanen Grundrechte und die Einberufung eines Parlaments versprach. Dies war das Ende der uneingeschränkten zarischen Selbstherrschaft.

Der Afghanistankrieg (1979-1989) und seine Folgen

Die im Dezember 1979 begonnene sowjetischen Invasion in Afghanistan stellte im Grunde ein neues Kapitel in der Nachkriegsgeschichte der UdSSR dar. Nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges versuchte die Sowjetunion in erster Linie mit Hilfe ihrer Stellvertreter (Nordkorea, China, Nordvietnam, Kuba), ihre Einflusssphäre außerhalb des 1945 entstandenen Sowjetblocks auszubauen. Nun tat sie dies aber direkt, mit Hilfe ihrer eigenen Streitkräfte. Die sowjetische Führung hielt ihre Intervention für völlig legitim. Der ehemalige stellvertretende sowjetische Außenminister, Georgij Kornijenko, zitiert eine Aussage des damaligen Verteidigungsministers Dmitrij Ustinow, der das Vorgehen der Sowjetunion in Afghanistan mit den damaligen Drohgebärden der USA gegenüber dem islamischen Revolutionsregime im Iran verglich:

Wenn die USA sich ein solches Vorgehen gegenüber dem Iran erlauben, der tausende Kilometer von ihren Grenzen entfernt ist, warum sollen wir Angst davor haben, unsere Interessen im benachbarten Afghanistan zu verteidigen.

Dennoch hat die Kremführung die Tragweite ihrer Entscheidung eindeutig unterschätzt. Die Heftigkeit, mit der die Weltöffentlichkeit auf den sowjetischen Einmarsch reagierte, stellte für Moskau eine völlige Überraschung dar. Besonders schmerzlich für die Moskauer Führung war die Tatsache, dass ihr Vorgehen in Afghanistan nicht nur von den sogenannten „westlichen Imperialisten“, sondern auch von vielen blockfreien Staaten aufs Schärfste verurteilt wurde.

So war das sowjetische Vorgehen in Afghanistan durch eine Reihe von Fehlkalkulationen bedingt, dabei war die Unterschätzung des afghanischen Widerstandspotentials die folgenschwerste. Auch wirtschaftlich und technologisch begann das Land immer schneller den Anschluss an den Westen zu verlieren. Die hyperzentralistischen Strukturen des planwirtschaftlichen Systems verstärkten die bürokratische Verkrustung und die Erstarrung des Regimes, der Innovationsgeist wurde weitgehend erstickt. Der neue Rüstungswettlauf, der insbesondere in der Amtszeit des amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan begann (seit 1981) sollte der sowjetischen Wirtschaft, die bei weitem nicht so leistungsfähig wie die amerikanische war, kaum verkraftbare Lasten aufbürden. Der Kölner Osteuropa-Experte Boris Meissner schrieb Mitte der 1980er Folgendes über das damalige Kräfteverhältnis zwischen Ost und West:

Für die Wahrnehmung eines Weltmachtanspruchs ist …die vorhandene wirtschaftliche Basis der Sowjetunion viel zu schmal. Daher sind die Schwierigkeiten, die sich aus der gleichzeitigen Durchführung einer kontinentalen und globalen Außenpolitik ergeben, am Ausgang der Breschnew-Ära deutlich hervorgetreten.

Kurz danach begann die Gorbatschowsche Perestroika.

Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Absage an das petrinische Vermächtnis

Wenn man nach Motiven für den Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine sucht, muss man einer Aussage des am 27. Februar 2015 ermordeten russischen Regimekritikers Boris Nemzow besondere Aufmerksamkeit schenken. Sie stammt zwar aus dem Jahr 2014, ihre Aktualität hat sie aber bis heute nicht eingebüßt. Kurz nach der Annexion der Krim durch Russland sagte Nemzow Folgendes: Der Lage der russischen Minderheit in der Ukraine messe Putin keine besondere Bedeutung bei. Was ihn in erster Linie interessiere, sei die Sicherung seiner uneingeschränkten Macht in Russland selbst. Und es waren gerade die Ereignisse des ukrainischen Euromaidan von 2013/14, die für Putins Alleinherrschaft in Russland außerordentliche Gefahren nach sich ziehen konnten. Denn der Euromaidan bzw. die „europäische Wahl“, die die Ukraine damals getroffen hatte, bedeutete eine Absage an die Bevormundung der Gesellschaft durch einen autoritären Staat und ein Bekenntnis zu freien und authentischen Wahlen. Vor solchen Wahlen hat aber Putin panische Angst. Und er war sich darüber im Klaren, dass der demokratische Aufbruch in der Ukraine, in einem Land, das sprachlich mit Russland so eng verwandt ist, an der Grenze der Ukraine nicht stehen bleiben würde. Daher auch sein Versuch die Ukraine zu spalten und zu destabilisieren und seit dem 24. Februar 2022 als souveränen Staat gänzlich zu zerstören.

Warum fasste Putin diesen verheerenden Entschluss gerade jetzt? Dies war sicherlich nicht zuletzt mit seiner Überzeugung verbunden, dass die NATO nach ihrem Afghanistan-Debakel vom August 2021 ihre Handlungsfähigkeit im Grunde gänzlich eingebüßt habe. Solche radikalen Verfechter einer imperialen Revanche wie Wladislaw Surkow oder Alexander Dugin spornten Putin dazu an, die angebliche Schwäche des Westens auszunutzen, und sofort zu handeln:

Amerika ist auf dem Rückzug. Wir müssen angreifen!“, schrieb Dugin Ende September 2021 und fügte dann hinzu: „Russland (hat) die historische Chance …seinen Einflussbereich fast weltweit dramatisch auszuweiten…Wir müssen uns auf eine Gegenoffensive vorbereiten. So lange die Dinge sind, wie sie sind, ist dies unsere historische Chance. Es wäre ein Verbrechen, sie zu verpassen.

Putin dachte am 24. Februar wahrscheinlich ähnlich. Dennoch erwiesen sich beinahe alle Prämissen des Kreml-Diktators bekanntlich als verfehlt. Ähnlich wie Zar Nikolaus I. am Vorabend des Krimkrieges unterschätzte er die Entschlossenheit des Westens, dem russischen Expansionismus Einhalt zu gebieten. Ähnlich wie Nikolaus II. am Vorabend des russisch-japanischen Krieges, aber auch ähnlich wie die sowjetische Führung unmittelbar vor ihrer Invasion in Afghanistan, unterschätzte er gänzlich das Widerstandpotential seines künftigen Kriegsgegners. Aus dem in Moskau geplanten „Blitzkrieg“ in der Ukraine ist, wie wir jetzt wissen, nichts geworden. Die Fehleinschätzungen der beiden russischen Zaren wie auch der Breschnew-Equipe führten letztendlich zu russischen bzw. sowjetischen Kriegsniederlagen.

Welche Folgen der zerstörerische und selbstzerstörerische Entschluss Putins vom 24. Februar haben wird, ist noch nicht absehbar. Eines steht aber fest. Innerhalb von einigen Wochen hat Putin Russland aus der Moderne quasi herauskatapultiert und das von Peter dem Großen zu Beginn des 18. Jahrhunderts geöffnete „Fenster Russlands nach Europa“ wieder geschlossen. Dabei darf man nicht vergessen, welch umwälzende Folgen das petrinische Werk sowohl für Russland als auch für den Westen hatte. Der russische Kulturhistoriker Wladimir Vejdle sagt in diesem Zusammenhang: Peters Vision sei zwar ausschließlich technokratischer Natur gewesen, er habe die Kultur mit der technischen Zivilisation gleichgesetzt. Intuitiv habe er indes durch die Wiederherstellung der Einheit der europäischen Welt den für die russische Kultur fruchtbarsten Entwicklungsweg gewählt. Damit verteidigt Vejdle das petrinischen Werk vor seinen unzähligen russischen Kritikern. Die außerordentlichen kulturellen Leistungen des Petersburger Russland im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wären ohne die petrinische Umwälzung undenkbar gewesen, so Vejdle.

Und sogar die Bolschewiki stellten, trotz ihrer Terrorherrschaft und trotz des „eisernen Vorhangs“, den sie zwischen Russland und dem Westen errichteten, den europäischen Charakter Russlands nicht in Frage. Denn sie wollten das von ihnen beherrschte Land in ein Experimentierfeld zur Verwirklichung von Ideen verwandeln, die sie für die höchste Ausprägung des europäischen Geistes hielten.

Nun, infolge des Putinschen Überfalls auf die Ukraine, erreichte aber die Ost-West-Konfrontation eine neue, wohl beispiellose Dimension, die sogar diejenige des Kalten Krieges übersteigt. Und noch in einem anderen Punkt unterscheidet sich die heutige Konstellation von derjenigen des Kalten Krieges. Denn damals verfügte Moskau als Zentrum der „siegreichen proletarischen Revolution“ immerhin über solche Verbündeten wie die kommunistische Weltbewegung oder die Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt. Das Putinsche Regime hingegen ist in der Welt beinahe gänzlich isoliert. Die von Samuel Huntington geprägte Formel „The West against the Rest“ verwandelt sich nun im Wesentlichen in „Russia against the Rest“. Bei der Abstimmung in der UNO-Vollversammlung über eine Resolution, die den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilte, spiegelte sich dieser Sachverhalt deutlich wider. Nur 4 Staaten sprachen sich für Russland aus, 141 waren dagegen. Zwar wird Russland halbherzig von China unterstützt. Aber eine allzu enge Anlehnung an Peking kann für Moskau durchaus gefährliche Folgen haben. Boris Nemzow hat davor bereits im April 2014 gewarnt.

Manche russische Apologeten Putins geben weinerlich dem sogenannten „kollektiven Westen“ die Schuld für diese beispiellose Isolierung ihres Landes. In beinahe Freudscher Manier halten sie nicht den Provokateur, sondern den Provozierten für den eigentlichen Übeltäter. In diesem Sinne äußerte sich am 20. Mai der Moskauer Politologe Dmitrij Trenin. Da Trenin den Bruch zwischen Russland und dem Westen für irreparabel hält, rät er der Moskauer Führung, sich enger mit den Ländern des „Globalen Südens“ und mit China zu verbünden. Noch vor 7 Jahren hatte Trenin ganz anders argumentiert. Damals warnte er die Kreml-Führung vor der Illusion, sie könne die Länder des „Globalen Südens“ zu einem geschlossenen Vorgehen gegen die von den USA dominierte „Neue Weltordnung“ mobilisieren. Jeder dieser Staaten verfolge seine eigenen Interessen. Eine „Einheitsfront“ lasse sich auf einer so fragilen Basis nicht bilden, so Trenin im Jahre 2015.

Diese Sachverhalte haben sich in den letzten sieben Jahren in keiner Weise verändert. So hat die Moskauer Führung so gut wie keine Strategie, um die von ihr selbst verursachte Isolierung Russlands zu beenden.

„Spinnengewebe, getrieben im Sturm“ – Kursorische Betrachtungen zu Max Schelers Phänomenologie des Krieges

Martin Hähnel, 15.5.2022

Max Scheler, der große Phänomenologe, hat an mehreren Stellen seines Werkes eingehend über das Wesen des Krieges geschrieben, nicht nur vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen im 1. Weltkrieg, sondern durch ein tiefes philosophisch-psychologisches Interesse geleitet, das der Frage nachgehen möchte, was eigentlich hinter der physischen Gewalt kriegerischer Handlungen steht. In der Schrift „Der Genius des Krieges“ versucht er zu zeigen, dass beim Krieg nicht das Ziel der Selbsterhaltung des Menschen und seiner Gattung im Vordergrund steht, sondern der „Kampf um ein Höheres als Dasein“. Mit Blick auf den aktuellen Ukrainekrieg und die Einstellung Putins lässt sich mit Scheler tatsächlich vermuten, dass „die Bewegung des kriegerischen Geistes vielmehr ein ursprüngliches, spontanes Agens ist. Sinn und Lust an der Umwelt probeweise und auf das wogende Ohngefähr, auch auf die Gefahr des Misslingens hin, seine Macht zu betätigen und sie darin zu formen und zu gestalten.“ Damit handelt der kriegerische Geist natürlich nicht ohne Kalkül, er scheint sich vielmehr durch eine räuberische Lust am Kräftespiel zwischen sich und den feindlichen Mächten, das er zu bestimmen glaubt, auszuzeichnen. Dieser Gestus ist dem fremd, was Scheler die utilitaristische Kriegsauffassung nennt, wonach „kriegerische Tugenden als Derivate der spezifisch kaufmännischen Tugenden“ anzusehen sind. Und in der Tat, man kann sich schwer vorstellen, dass Putin den Krieg als rein ökonomisches Kräftespiel begreift, da es ihm ja nach eigener Aussage eher darum geht, die Ukraine zu „entnazifizieren“, was nichts anderes heißen soll als sie zu „erobern“, um damit den Glauben an das ehemalige Großreich wiederbelebt. Dass Putin die Termini von „Entnazifizierung“ und „militärische Spezialoperation“ hier wählt, ist gewissermaßen sein Kalkül, da die dadurch entstandene Verwirrung eine direkte Empörung und aktive Reaktion des Westens verzögern konnte und Putin Zeit damit schenkte – und Zeit ist ja im Eroberungskrieg fast alles.

Dass der Westen in der Aggression Russlands zu spät einen Krieg erkannte, liegt nicht nur an der sprachlichen Verbrämung durch Putin, sondern an dem fehlenden Gespür des Westens zu verstehen und nachzuempfinden, was Krieg eigentlich ist. Man kann dem Westen damit höchstens den Vorwurf der Naivität machen und erneut dazu aufrufen, sich mit dem Phänomen des Krieges intensiver auseinandersetzen. Und es ist aus heutiger Sicht schon frappierend, wie sehr die aktuelle Situation und Konstellation der Situation vor dem und währen des 1. Weltkrieg(es) ähnelt. Damals glaubte man, so Scheler, ebenfalls „an die wachsende Solidarität der Interessen des internationalen Handels und Verkehrs und an die gemeinsamen Interessen sozialer Klassen.“ Das ist also, wie heute oft geschichtsvergessen betont wird, nicht erst die Idee einer Nachkriegs-SPD, die sich mit Blick auf Osteuropa dem außenpolitischen Credo „Wandel durch Handel.“ verschrieben hat. Dass sich dieser Glaube immer wieder als Irrglaube herausstellen muss, kommentiert Scheler – ohne die EU zu kennen – mit folgenden drastischen Worten: „Aber wie elend und wie schwach haben sich diese Interessensverbände und die ihnen dienenden Organisationen und internationalen Mechanismen erwiesen! Spinngewebe getrieben im Sturm!“ Eine Ursache für diese Entwicklung sieht Scheler vor allem in einer „Friedensphilosophie, die im Kriege biologisch nur eine komplizierte Abart tierischer Nahrungskämpfe sieht und welche gleichzeitig die historischen Kriegserscheinungen aus ökonomischen und innerpolitischen Faktoren ableiten will, die weiterhin in steigender ökonomischer Interessenssolidarität der Völker den Garanten einer immer näher kommenden ´ewigen Friedens` sieht.“ Bis auf Gerhard Schröder und einige andere Unverbesserliche ist aber inzwischen auch im Westen die realistische Einsicht angekommen, dass jede Interessensolidarität schnell von Russland und von China aufgekündigt werden kann. Diese Naivität schnell vergessend findet gerade ein überstürzter Einstellungswandel im Westen statt, der auch auf den „Krieg als stärkste Kraft der Menscheneinigung“ zurückgeführt werden kann. Hier entsteht allerdings vorerst keine neue ökonomische Interessenssolidarität, sondern Nationen und Völker rücken enger zusammen, weil sie angegriffen werden und gemeinsam den Krieg und das durch ihn verursachte Leid abwehren wollen. Diese neue Solidarität Europas (dazu zählt auch Russland) war für Scheler übrigens eine genuin christliche als Ausdruck von „wahrer Freundschaft“ im Unterschied zu bloßer „Höflichkeit gegen Kunden und internationaler Courtoisie“. Um diese Form der Solidarität annehmen zu können, muss man Scheler zufolge die törichten Haltungen des Pazifismus und des Militarismus abstreifen. Dazu zählt auch der sich gerade in den Medien breit machende sprunghafte Gesinnungsmilitarismus“ gegenüber Russland, der psychologisch jenem selbstzufriedenen Pazifismus ähnelt, eine Haltung, die die meisten in Deutschland vor dem 24. Februar eingenommen haben. Damals wie heute ist „ein tiefer psychologischer Irrtum vieler Pazifisten in der Annahme zu sehen, dass die entsetzlichen Hasserscheinungen dieses Krieges erst durch den Krieg bewirkt worden seien.“